[사설/칼럼] [사설] 늦었지만 AI 위원회에 바라는 것

지난 27일 고황연찬회에서 우리학교가 AI 위원회 출범을 알리며 교육·연구·행정 전반에 AI를 활용하겠다는 청사진을 제시했다. 생성형 AI 플랫폼 시범 도입안을 3가지로 구체화하며 변화 가능성을 보여줬다.

그러나 다른 대학과 비교하면 우리학교 AI 시스템 구축은 상대적으로 늦은 편이다. 서울대는 이미 6년 전에 AI 위원회를 설치해 AI 기반 교육, 행정, 연구를 총괄하고 있으며 범용 생성형 AI 플랫폼을 기반으로 도서관 챗봇 및 행정 서비스를 운영하고 있다. 충남대 역시 올해 인공지능혁신위원회를 신설해 학습지원 도구와 AI 역량 강화 교육과정을 개발하며 빠른 진척을 보이고 있다.

반면, 우리학교는 이제야 생성형 AI플랫폼의 시범 도입을 논의하는 단계다. 그마저도 공대가 지난 4월 선제적으로 AI 위원회를 출범시켜 실험적 기능들을 구현한 것에 힘입은 바 크다. 공대는 지난 4월 자체 AI위원회를 출범시키고 ‘규정 에이전트’라는 이름의 규정 검색용 LLM을 개발해 1차 베타 버전을 행정실에 배포했다. 단순한 연구 차원을 넘어 실질적인 행정 지원 도구로 기능하며 제한적이지만 진정한 범용성의 가능성을 보여주는 실험이었다.

본부 차원의 플랫폼 도입 논의에는 여전히 구조적 한계가 존재한다. 고황연찬회 당시 정보처 측의 답변에 따르면, 생성형 AI 플랫폼을 도입하더라도 e-캠퍼스, 중앙도서관 등 학내 핵심 플랫폼과는 직접 연동이 어려워 각 부서가 별도로 챗봇을 구성하고 관리해야 한다는 입장을 밝혔다.

이는 사실상 ‘범용 플랫폼’이라는 명칭과는 거리가 있는 구조다. AI 플랫폼의 가장 큰 장점은 다양한 부서와 시스템을 하나로 통합해 유기적으로 연결하고, 이용자가 손쉽게 접근할 수 있도록 지원하는 데 있다. 하지만 정보처가 설명한 ‘분절된’ 접근 방식으로는 결코 대학 차원의 AI 생태계를 완성할 수 없다.

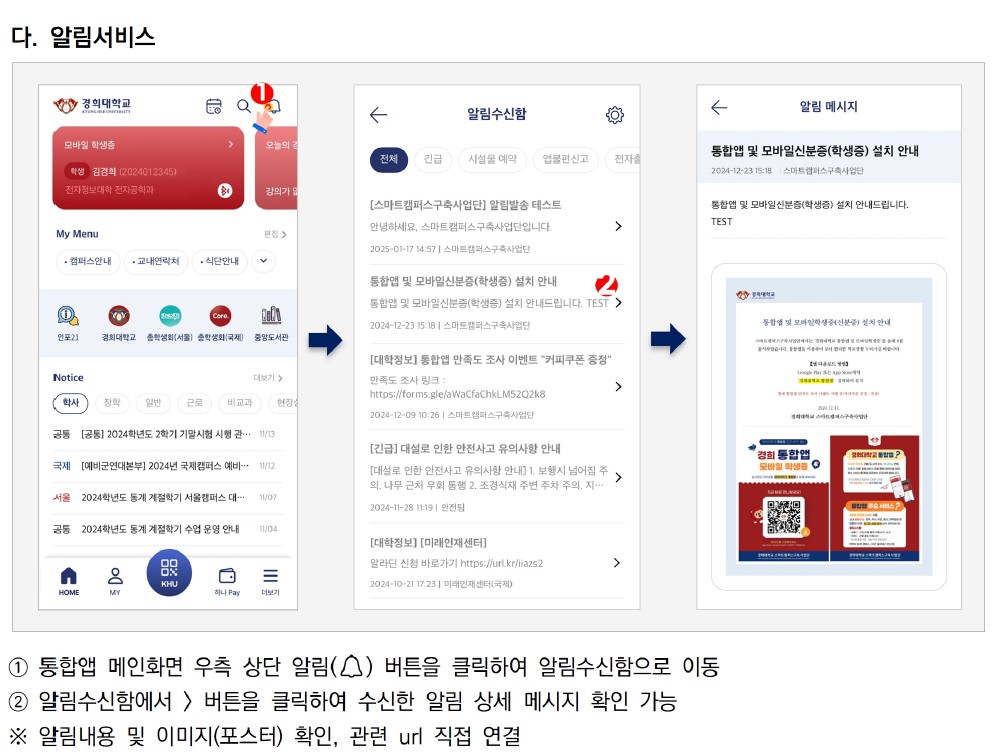

AI 위원회는 이제 단순한 도입과 선언에 그치지 않고, 실질적인 설계와 통합 전략을 마련해야 한다. 이번 연찬회에 언급된 ‘Mind Logic’사의 범용 생성형 AI 플랫폼 ‘FactChat’은 교수 개인이 특정 과목의 AI 에이전트를 구성해 플랫폼 내 스토어에 게시하고 수강생들과 공유하는 구조를 제시한다. 이를 통해 맞춤형 학습을 구현하고 교수-학생 간 정보 순환을 자동화하는 교육 혁신을 실현할 수 있다.

AI는 이제 단순히 운영을 편리하게 만드는 수단이 아닌, 대학의 운영 철학과 지식 생산 방식을 바꾸는 도구로 작동해야 한다. 플랫폼을 만들었는지가 아니라, 얼마나 통합적이고 구조화된 시스템으로 작동하느냐가 핵심이다. 범용성과 연결성, 그리고 실제 이용자들의 체감 효과를 함께 고려하지 않으면 AI 위원회는 그저 선언에 불과할 것이다.

등록된 댓글이 없습니다.

- 1

- 2

- 3